아주 우연한 기회에 책을 내게 됐다. 2004년 뜻하지 않은 사고로 운전대를 놓게 되면서 시를 읽기 시작했다. 힘든 시기 시는 내게 위안이 됐고, 미처 몰랐던 쟁쟁한 시인들의 문장을 읽으면서 행복이라는 것을 느꼈다. 다니던 안정적인 직장을 그만 두고, 책 서평 관련 온라인 매체에 들어간 것도 순전히 ‘문장’에 대한 어떤 끌림 때문이었다.

하지만 이후로는 고난의 연속이었다. 생계를 제대로 꾸릴 수 없었고, 잦은 이직으로 늘 불안정한 생활이 지속됐다. 돈을 벌고는 싶었지만 방법을 몰랐다. 좌충우돌, 불협화음이 지난 10여 년 나를 지배한 인간관계였다. 그렇다고 딱히 대안도 없었다. 그저 하루하루 살아가는 것이 전부였다. 다행히 아이들은 제 스스로 잘 커줬다. 지금까지 내가 받은 가장 큰 축복이자 행운이다.

어찌어찌 해서 양평으로 오게 됐다. 이것 역시 내 고집의 산물이다. 도시의 삶에 자신이 없었다. 탈출을 하고 싶었는데 마땅한 대안이 없었다. 애들이 다 크고 난 뒤에 이주를 하려고 했는데, 둘째가 대학에 입학하자 마자 덜컥 와버렸다. 늘 이런 식이었다. 그냥 자연인의 삶을 살고 싶었다. 남들은 치밀한 계획으로 부동산부터 뭐까지 하나하나 준비를 하는데, 나는 그렇지 못했다.

아니다. 평소에는 치밀하게 생각하고 행동하다가도 어떤 순간이 오면 내지르는 경향이 있었다. 남들을 바보라고 비웃으면서 정작 내가 바보 같은 행동을 하고 있는 지도 몰랐다. 하지만 시간이 흐르면서 양평이라는 곳이 나를 품어 안아줬다. 여기서 참 좋은 사람들을 많이 만났다. 초기에 시행착오도 겪었지만 이제는 대충 ‘촉’이 오고 ‘각’이 나온다. 촉각을 깨우쳤으니 이제 된 건가.

그렇지 않다. 양평 사람들을 만나면서 다들 한 분야에서 획을 그은 분들이 적지 않았다. 숨은 고수도 많다. 시간이라는 것이 결국 산에 쌓인 안개 같은 것이다. 안개가 걷히면 진면목이 드러난다. 정치를 하지 않을 거면 부러 사람관계를 확장할 필요도 없다. 서로를 공감할 수 있는 몇 사람이면 양평에서 족하다. 이것이 양평살이 4년 차에 접어든 내가 내린 결론이다.

얘기가 두물머리로 빠졌다. 양평에 오고 한 1년 가량 서울로 출퇴근하며 홀로 지낸 적이 있다. 청운에서 차를 몰고 용문역에 주차한 뒤 전철을 타고 왕십리까지 가서 시청역에 내리면 2시간 넘게 걸린다. 또 돌아오는 길은 얼마나 먼가. 그래도 직장에서 내가 제일 먼저 출근을 했고, 퇴근 길 텅 빈 전차 안에서 책을 읽는 재미가 쏠쏠했다.

그때 시를 좀 쓰기 시작했는데 일기처럼 행여 누가 볼까 꽁꽁 숨겨놨다. 그러다 올 초 집에 놀러 온 친구에게 우연히 보여줄 기회가 있었다. 문학을 좋아했던 그 친구가 시집을 내라고 성화를 부렸다. 아내는 왜 지금은 시를 쓰지 않느냐며 다시 주말, 아니 월말 부부로 돌아가는 것이 좋을 듯 하다고 말할 정도다.

2년 주재기자 활동을 하면서 벌이도 시원치 않고, 뭔가 오랫동안 할 수 있는 것을 찾아봤다. 식당, 카페, 빵집, 수제비집, 맥주집부터 청소대행 일까지 여기저기 알아봤다. 하지만 결국 내가 잘 할 수 있는 일을 하기로 했다. 나는 나보다 다른 사람의 삶을 이야기 하고, 소개해 주는 데서 아주 큰 희열을 얻는 유전자다. 타고난 거간꾼이다. 천생이 그러니 어쩔 수 없다.

그래서 시작한 것이 자서전 쓰기 관련 책을 내는 거였다. 책을 쓰기로 마음을 먹고 나서 몇 번 포기를 하려고 했다. 내 책을 누가 읽어, 팔리기나 하겠어 등등. 오만 생각이 다 드는데, 그래도 나를 잡아준 것은 아내와 어머니였다. 딱 10년 전 어머니 칠순 때 20페이지 짜리 자서전을 만들어 선물로 드렸다. 기쁨의 눈물을 보이시던 어머니의 표정을 잊을 수가 없었다.

세상에 태어나서 뉴스에 나오고 드라마에 나오는 사람들만 사람일까. 그 중 절반 이상은 거짓 삶을 사는 사람들이 많다. 그에 비해 우리 부모님처럼 배운 것 없고 가진 것 없는 사람들은 있는 그대로 산다. 포장할 필요도 없다. 그런 분들의 삶을 오롯이 기록해 전달하는 일을 하고 싶었다. 그런 마음으로 글을 쓰니 300페이지 가까이 되는 글이 줄줄 이어졌다.

9월에 ‘라이프스토리’라는 이름의 출판사를 등록하고 원고를 마무리해서 편집에 맡겼다. 이달 말이면 책이 나온다. 제목은 <나에게 주는 마지막 선물 자서전, 쉽게 쓰는 101가지 문답>이다. 살아가면서 부모님과 진지하게 대화를 나눠본 사람이 얼마나 될까. 이 책은 자서전을 쓰는 방법을 안내하기 이전에 부모와 자녀가 눈을 마주하고, 기억을 공유하기 위해 만든 책이다.

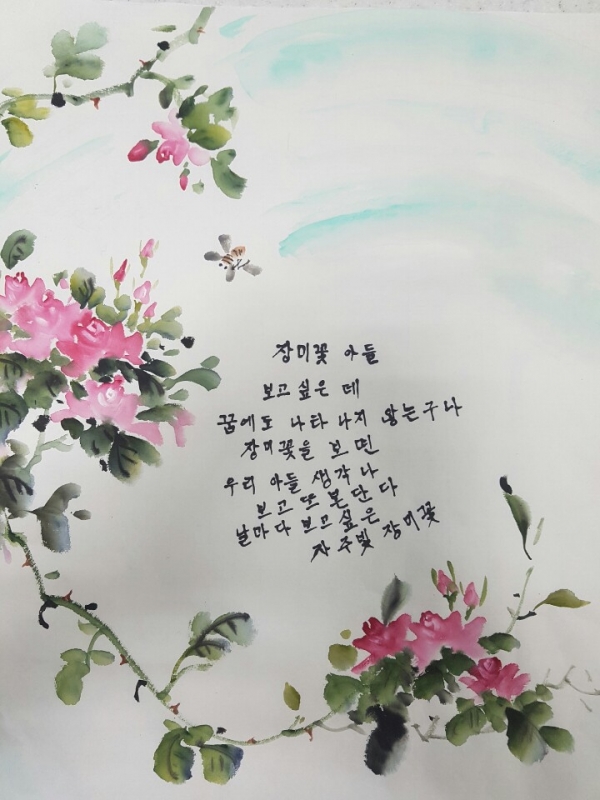

책이 나오면 주변에 가까운 분들을 모시고 내년 1월 초 아주 조촐한 출간기념회를 하려고 한다. 내년이 총선이라서 ‘혹시 저 사람 출마하려고 하는 거 아냐’라는 사람도 있을 것이다. 어떻게 생각하든 상관 없다. 지난 10월의 마지막 날, 논산의 어느 요양원에 계신 할머니와 내가 같이 쓴 시 ‘장미꽃 아들’로 출마, 아니 출간의 변을 마치고자 한다. 자식에 대한 어머니의 마음은 이렇다.